東京・港区

東京 ・ 港区

神奈川 ・ 川崎市

産業用

株式会社末吉ネームプレート製作所

「考動」の改革により変貌を遂げ企業の銘を歴史に刻む100年企業

経営理念

『企業の顔』であるネームプレートを通じて、社会に豊かさと快適性と安全性を提供する。

代表者メッセージ

弊社は、1923年の創業以来、「企業の顔であるネームプレートを通じて社会に豊かさと快適性と安全性を提供する」という企業理念をもとに、ネームプレートの総合メーカーとして歩んで参りました。その間、数多くのお客様・仕入先様等の多くの皆様に支えられ発展することができたことを心より感謝申し上げます。

創業時のエッチング銘板に始まり、アルマイト、シール、シルク印刷へと取り扱い品目を拡大し、現在に至っております。また事業領域もネームプレートを核としながら、その周辺領域である板金・機械加工・樹脂加工等へと業容を拡大し、2011年には富士通株式会社殿よりチタンアパタイトの特許ライセンス契約を結び、新たな抗菌分野に進出して参りました。

ISO9001の認証取得を始め、ISO14001、UL認定ラベル、CUL認定ラベル等の認証取得を積極的に押し進め、お客様のお役に立てる、なくてはならない会社になるべく、日々研鑽しております。

- 人材から人財への変身をとげよ

- 行動から考働への変貌をとげよ

- いかにすれば可能かを語れ。なぜ不可能かを語る必要はない。

末吉ネームプレート製作所は、上記の3つの行動指針(スローガン)を掲げ、常にチャレンジし続け、お客様の製品に付加価値を提供する「付加価値創造企業」として、進化し続けて参ります。

代表取締役 沼上昌範

私たちのこだわり

筋を通して築いた信頼と技術の系譜

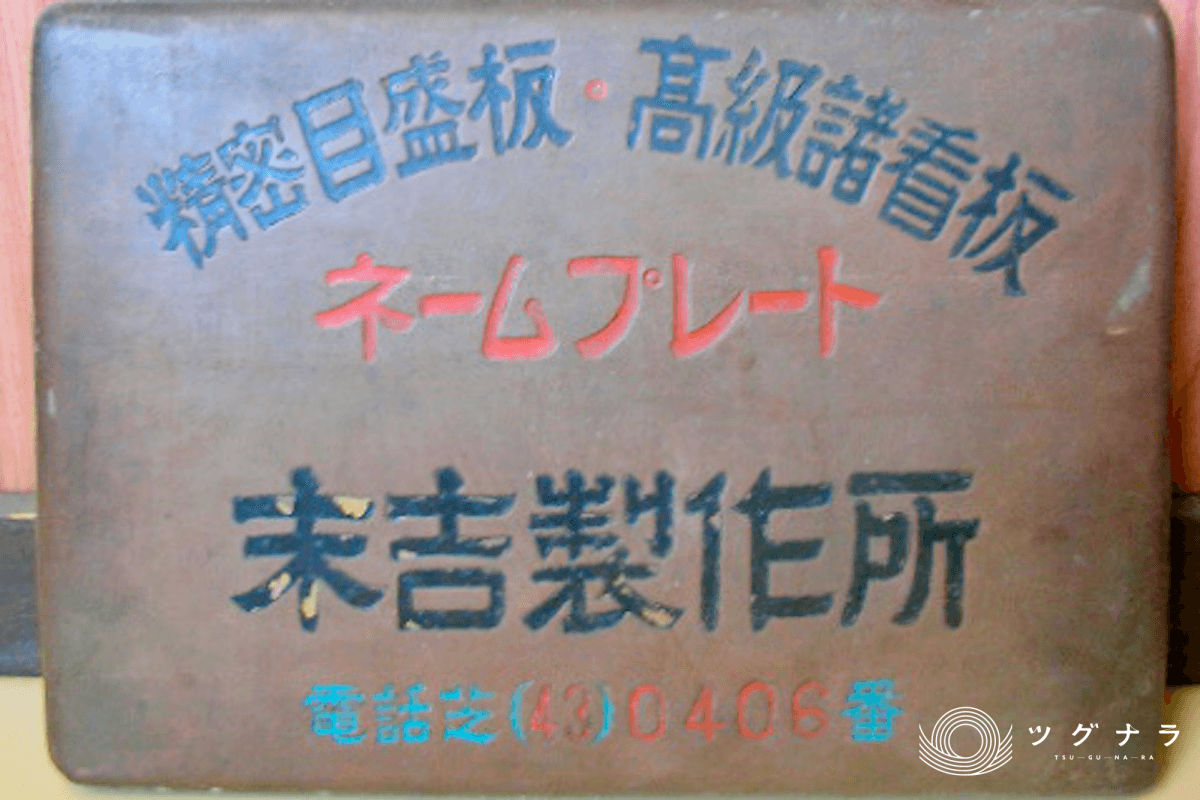

末吉ネームプレート製作所は、私の祖父・沼上末吉が1923年に創業した、金属銘板を製造する末吉商会をルーツとしています。

祖父は茅ヶ崎にある農家の八人兄弟の末っ子として生まれました。当時の慣習では、家業を継ぐのは長男に限られていたため、祖父は自らの生計を立てるために実家を離れました。祖父は網元として漁業に携わるなどさまざまな職業を転々とし、いくつもの事業に手を出しては失敗して、最後にたどり着いたのが墨田区のネームプレート製造会社だったそうです。

祖父は現在の同業にあたるその会社で修行を積み、「これなら自分の力で続けていける」と思えるようになったところで独立を決意しました。修業元からのれん分けをしてもらう方法もありましたが、祖父には「恩人からお客様を奪ってはならない」という信念と、事業を始めるなら人口の多い地域の方がいいという考えがあり、あえて実家や修行元から離れた新橋の地に事務所を構えて、ゼロから顧客を開拓していきました。

戦火の中で形を変え再び歩み始めたネームプレート事業

創業当初は、祖父と従業員1人の2人体制でスタートしたそうです。金属銘板の事業が大きく進展したのは、昭和5年に株式会社SUBARUの前身にあたる中島飛行機との取引が始まってからでした。中島飛行機は、三鷹の研究所で軍用航空機の試作品を製作し、群馬の工場で量産していました。弊社は航空機のネームプレート製造を請け負うこととなりましたが、当時の製品を運搬する手段は自転車やリヤカーしかなく、神田にあった物流拠点までリヤカーで製品を持ち込み、神田から群馬の工場に納品していたそうです。物流拠点にほど近い新橋に事務所を構えた祖父の判断が取引に活かされました。

その後は太平洋戦争が激化し、1942年には群馬県に工場を疎開して航空機のネームプレート製造を継続することとなりましたが、間もなく終戦となりGHQによって航空機の製造がすべて禁止されたため、航空機のネームプレート製造も中止せざるを得ませんでした。

祖父は群馬から新橋に戻り、幸いなことに戦火を免れた工場で新たな事業を模索し始めました。街は戦後のがれきの中で息を吹き返しつつあり、祖父は新たな時代を歩み始めた企業のために、企業や製品の「顔」となる産業用ネームプレートの製造を始めました。

戦中から戦後の動乱の中で、事業の形を変え守り抜いた祖父は60歳で引退し、1960年には株式会社への改組とともに、私の父である沼上正夫が2代目として事業を継ぎました。

後継者の実感をもてないまま大手電機メーカーから家業へ

現在3代目の私は長男だったので、「将来は自分か弟のどちらかが継ぐのかもしれない」と思いながら育ちました。

2代目である私の父は、子どもと積極的に関わるタイプではなく、いつも取引先などとのゴルフで家にいなかったので、経営者としての父の姿はあまり想像することはできませんでした。

また、私をかわいがってくれていた祖母は、事業にはあまり口を出さなかったものの、創業者である祖父には相当苦労させられたらしく「ある朝タンスを開けると中が空っぽで、事業で失敗する度に私の着物を持ち出して質に出していた」との当時の不満をよくこぼしていたのを覚えています。祖母からは「お前が継ぐんだぞ」と言われたことがありましたが、3代目になるという実感はあまりわきませんでした。

小中は地元で過ごし、高校卒業後の進路は自由に選択していいと言われたので、家業のことは特に意識せず、現役で合格できた上智大学の経済学部に進学しました。就職活動の時期になっても家業に入ってほしいとは言われなかったので、OB訪問をして、先輩方が楽しそうに仕事をしている大手電機メーカーへの入社を決めました。就職後は良い環境に恵まれ、営業職としてやりがいのある仕事を任されていました。

ところが、就職から5年ほど経ち、自分なりのキャリアを築いた矢先に、父が突然倒れたのです。経営者が不在となったことで当時の役員が私の元を訪れ「君が継いでくれなければ、社員もその家族も困ってしまう」と説得されました。もう一人の後継者候補だった弟にも頼み込んだようですが、司法試験の勉強中で「家業へは入らない」と断られたそうで、最終的には私が電機メーカーを退職して会社を支えることとなりました。

キャリアを手放して決断した継承と改革

当時の弊社は、いわゆる町工場の延長線上のような職場環境で、ラジオが流れくわえタバコで作業をする、昭和そのままの光景に私は衝撃を受けました。しかし、前職で働き続ける以上の成果を残さなければ戻った意味がないと思い、私を家業に連れ戻した役員に「10年後に何も変わっていなければ会社を畳む覚悟で取り組む」と宣言して、改革に着手し始めました。

突然の入社で決算書を見てもまだわからない状態だったので、まず取り組んだのは現場の習慣や意識改革でした。くわえタバコの禁止に始まり、ベテランと若手、営業と製造の上下関係が同じ社員として平等になるように、部署や作業を明確に分けました。

また、社内は年上のベテラン社員ばかりで私が最年少だったので、営業として実績を上げることで信頼を得られるよう必死に外回りをしました。自ら新規顧客を開拓し、仕事を得て利益を上げられるようになったことで、少しずつ存在感を示していきました。

そして1998年に、正式に代表取締役社長に就任しました。私の代になってからは、世の中の商品の変化に合わせて、ラベルやインクジェット印刷、レーザー刻印・レーザー加工など、取り扱い品目を積極的に拡大していきました。創業当初からのネームプレートを中核としながら、周辺事業領域へも展開し、板金加工・機械加工・樹脂加工といった分野にも取り組んでいます。

2011年には、富士通株式会社との特許ライセンス契約を締結し、新たに抗菌製品分野も開拓しました。現在は、金属銘板・シール印刷・シルク印刷を主軸に、各種ネームプレートおよび関連する印刷加工製品の企画・開発・製造・販売を行っています。変わりゆく市場のニーズに応えながら、付加価値の高いものづくりに注力しています。

進化を止めないアップデート主義

弊社の強みは、創業100年を超える歴史に裏打ちされた技術力と、組織的な実行力にあります。

技術面においては、あらゆる素材や加工方法に対応できることから「水と空気以外には何でも印刷できる」をキャッチフレーズとしています。樹脂やフィルムのエンボス加工では、触感と機能性を両立したストレスフリーな操作性を実現しています。インクジェット印刷の導入により、版が不要となり多色同時印刷が可能となり、納期短縮とコスト削減も両立しています。

抗菌効果の有効期限が視認できる抗菌シートは、チタンアパタイトに関する特許技術を活用した抗菌塗料「SNP-α」の独自開発により、川崎ものづくりブランドにも認定されました。

経営管理においてはMQ会計を導入しています。営業は売上(PQ)、製造は粗利(MQ)を目標に設定し、自発的にデータを収集して改善へと繋げる体制を整えています。

弊社が何より大切にしているのは「スピード」です。これは、気持ちの上で急ぐことではなく、速やかに着手することに重きを置くことと定義しています。同じ納期でも、1週間かかるところを3日で納品すれば、その迅速さが信頼につながります。いち早く納品するために、生産現場ではすべての備品・在庫・道具類に「住所」を設定し、動線の無駄を徹底排除し、品質管理と生産性向上の両立に努めています。加えて、全社員にタブレットを支給し、進捗状況をリアルタイムで共有することで納期対応力と顧客満足度を向上させています。訪問時間や製造時間を詳細に記録して現場の数値化を進め、AIを用いた生産工程の自動化では、夜間の無人稼働も実現しています。

仕組みで育て多様性で支える社風

現在の社員数は約40名です。少子高齢と人手不足の時代なので苦労もあり、決して大所帯ではありませんが、1人ひとりの顔が見える距離感の中で個性と役割を大切にしながら共に歩んでいます。かつては職人気質の社員が多く、新しい機械を導入する際には反発もありましたが、30年ほど前から新卒採用による若手の育成と機械への設備投資を続けることで、会社全体が徐々に新しい物事を受け入れられる体質へと変わっていきました。

入社時をゼロスタートとして、年齢や学歴も関係なく仕事に力を注げるように、すべての社員が平等に評価される環境をつくりあげていったことで、年下の上司がいることも自然に受け入れられる職場になっています。

育成においては、徹底した「仕組み化」と「仕掛け」が特徴です。新入社員には、あえて他部署の2~3年先輩の社員に「お世話係」として付いてもらい、仕事もそのほかの悩みもすべて相談できるようにしています。お世話係の社員には、新人と月1回以上は食事などの場を設けてコミュニケーションをとってもらえるように、1カ月目は月1万円、2,3カ月目は月5000円という予算をつけています。お世話係の社員や同じ部署の先輩が指導した内容は、新入社員に報告書としてまとめてもらい、上司がチェックするルールになっていて、教わる側だけでなく教える側も緊張感をもって育成にあたるので、双方の育成につながります。

評価制度については、透明性を重視し、業績への貢献度や上司との面談、会社行事への参加などの項目を点数化することで、会社の目標や理念、成長と自らのキャリアを重ね合わせながら描けるようにしています。働き方改革にも早くから取り組んでおり、水曜日の「ノー残業デー」や、管理職の連続休暇取得の義務化なども策定し、日頃の感謝を伝え合う「サンクスカード制度」でも社員同士の関係性の向上を図っています。

育成も業務も、私が指揮をしなくても自動的にPDCAをまわせる仕組みづくりを意識し、常に改善と調整を続けています。長年にわたり健全な組織運営に努めてきましたが、見直しと改善の積み重ねが常に必要であり、ゴールはないと思っています。

検索によりすべての社員が迷わず行動できるRAGシステム

現在は、社内に蓄積されたデータとLLM(大規模言語モデル)を組み合わせたRAG(検索拡張生成)のAIシステムを導入して、社員がいつでも就業規則やマニュアルを調べられる環境を整備しています。これは、会社のルールや情報を明確に示しておくことで、社員が迷いなく精神的にも安全に働けるようにしていくためです。

以前、新人社員が先輩から教えてもらった内容をメモせず、聞き直しもできずにいたことで不良品を二度出してしまったことがありました。先輩の話をよく聞くことはもちろん大事ですが、聞き逃してしまったことに後で気づいたり、先輩が忙しそうで質問できる状況ではなかったりすることもよくあると思います。

また、社員の記憶の仕方や考え方は人それぞれであり、質問をしても人によっては答えが異なっていたり、曖昧だったりする場合もあります。答えが2つ以上あると、どちらの言い分を聞けばいいのか新人も困ってしまいます。そのため、検索をすれば、会社としての答えが1つだけ出るようにすることで、社員の誰もが迷いなく仕事に集中してもらえるようにしました。有給休暇の残日数など、ほかの社員には聞きづらい個人の情報も、自分で調べられるのがメリットとなっています。

若手社員は、ほかの社員に聞くよりも、自分で検索する習慣の方が多いようなので、業務の可視化だけでなく社内のニーズにも合わせられたと思います。

全社員の血肉となる経営計画書を毎年発行

弊社は毎年、経営計画書をパートの方を含む全社員に配布し、翌年度の方針と目標を共有しています。以前はA4サイズ数ページの冊子状でしたが、コンサルタントの方からアドバイスをいただき、保管しやすい手帳サイズにしました。

多くの企業は5年スパンで中期計画を策定しその間の見直しは行われないのが普通ですが、弊社では単年度の計画を最新版に変えるのと同時に5か年の中期計画を見直ししています。単年度計画を毎年刷新することで、年々変化する事業環境に柔軟に対応し、現実的かつ実行可能な計画へとアップデートしやすくしています。

この経営計画書には、事業ごとの進捗や目標だけでなく「なぜこの機械を導入するのか」「なぜこの人員配置なのか」といった戦略的判断の背景まで、すべて数字と文章で可視化しています。

単年度での見直しと方針の可視化の原点は、かつての補助金申請の経験からです。補助金の申請の際には事業計画を作る必要があり、その過程で「なぜこの投資が必要か」「市場環境やニーズに合っているか」といった事業を継続する上での根本的な問いに向き合うこととなります。経営計画の見直しは、はじめのうちは面倒だと感じていましたが、事業や戦略を俯瞰し仕分けをするうちに自分の頭の中も整理されていくことに気が付き、毎年方針の見直しを行うことにしました。大変ではありますが、スピード感をもって改善にあたれるようになるので、まだ事業計画を策定したことのない経営者の方にはお勧めしたいところです。

毎日の朝礼と月1回の勉強会により習慣として経営方針を浸透

弊社の経営計画は、経営方針も兼ねたつくりにしており、全社員に理解してもらいたいと思っていますが、習慣として身につくまで浸透させるのはなかなか大変です。そのため、毎日の朝礼で計画書のページごとに読み合わせをして、内容を理解・共有できるよう努めています。

朝礼のほかにも月1回、社員の理解度をさらに深めるために、私が講師を務める勉強会も開催しています。勉強会はパートの方を含む全社員が対象で、質問形式で確認を行い、答えられなかった箇所は再読してもらうことで、共通認識として覚えてもらえるようにしています。弊社で働く上では大事にしてもらいたいことなので、時間を合わせて、仕事を止めてでも取り組んでもらっており、方針の理解度は人事評価にも反映させています。

徹底した共通言語化がコミュニケーション基盤に

経営計画書には、上司の長期休暇の予定や社内行事のスケジュールも掲載されています。予定が事前に共有されることで、あらかじめカバーすべき業務が想定しやすくなり、トラブルがあってもPDCAのサイクルを止めずに業務を継続できます。

組織の羅針盤ともいえるこの経営計画書は、当初は私1人で作成していましたが、現在では幹部も参画して毎年経営計画書の見直しを行っています。このようにして徐々にではありますが、ボトムアップ型の体制が進展し、より実行力のある組織へと進化できると信じています。

また、経営計画書の巻末には「用語集」を設け、社内で使用する言葉の意味を明文化しています。

用語集を作成し始めたきっかけは、経営方針の浸透が思うように進まなかったことからでした。要因を突きつめていったところ、人によって言葉の解釈や認識のズレがあることがわかりました。言葉の理解がバラバラでは、経営方針は共有されていても真意は伝わりません。

そこで、共通言語として理解しておいてほしい言葉を1つひとつ定義し解説することで、全社員が方針を理解し、納得した上で足並みをそろえられるようにしていきました。

用語集の例としては、「はい」は「声が耳に入っただけであり、指示の内容を理解したとは限らない」としています。部下が「はい」と返事をしたからといって、実行や理解が伴っているとは限らず、指示内容の確認が必要であることを示しています。

「報告」は、事実を正確に伝えるだけでなく、必ず対策も提示することとしています。また「連絡」は、個人の意見を入れずに事実を正確に伝えることと定義しています。

その他にも、「後で」は「実行しないこと」など、業務姿勢にかかわる用語を数多く収録しています。

用語の策定は、意思疎通の精度を高めて業務効率を向上させ、迷いのない決断をする土台であり、事業承継やM&Aの際にも、この経営計画書を1冊渡せば弊社の方針やあり方が理解できるようになっています。

技術と志をつなぐ共生型M&A

弊社は、100年を超える歴史の中で、技術と信頼を大切に育んできました。しかし、弊社の主事業であるネームプレートは成熟産業であり、時勢的にも転換期にさしかかっていると感じています。近年は市場構造が大きく変化し同業が続々と廃業したことを受け、これまではとにかく安く仕入れたいという意向だった発注側のお客様の意識も「価格よりも事業継続性のある会社と取引したい」という安定志向に変わってきています。

弊社としても、承継する人がいない同業の受け皿となりながら、引き継いだ会社の得意分野や埋もれた特殊技術、サービスを人や歴史ごと引き受けることで、win-winの事業承継と安定成長を目指したいところです。承継先の協力を得ながら事業領域を広げていくことで、お客様の商品構成が変わったときにもいち早く対応できるような機動力を整えておけたらと考えています。

弊社が承継を希望する分野としては、ネームプレート事業のサプライチェーン上流や下流にある、資材調達や販売サービスなど、シナジーが生まれそうな領域を検討しています。この事業承継M&Aによる領域拡大は、コロナ禍以前にはすでに構想しており、2022年には計画を実行に移すために、親会社となる「末吉ホールディングス」も設立しました。

貴重な技術と志をしっかりと受け継ぎ、共に生きていく選択肢を提示することが、100年続いた企業としての責任であり、次の100年を見据えた弊社の覚悟でもあります。新たな一歩を踏み出すパートナーとして選んでいただけたら嬉しい限りです。

筋を通して築いた信頼と技術の系譜

末吉ネームプレート製作所は、私の祖父・沼上末吉が1923年に創業した、金属銘板を製造する末吉商会をルーツとしています。

祖父は茅ヶ崎にある農家の八人兄弟の末っ子として生まれました。当時の慣習では、家業を継ぐのは長男に限られていたため、祖父は自らの生計を立てるために実家を離れました。祖父は網元として漁業に携わるなどさまざまな職業を転々とし、いくつもの事業に手を出しては失敗して、最後にたどり着いたのが墨田区のネームプレート製造会社だったそうです。

祖父は現在の同業にあたるその会社で修行を積み、「これなら自分の力で続けていける」と思えるようになったところで独立を決意しました。修業元からのれん分けをしてもらう方法もありましたが、祖父には「恩人からお客様を奪ってはならない」という信念と、事業を始めるなら人口の多い地域の方がいいという考えがあり、あえて実家や修行元から離れた新橋の地に事務所を構えて、ゼロから顧客を開拓していきました。

戦火の中で形を変え再び歩み始めたネームプレート事業

創業当初は、祖父と従業員1人の2人体制でスタートしたそうです。金属銘板の事業が大きく進展したのは、昭和5年に株式会社SUBARUの前身にあたる中島飛行機との取引が始まってからでした。中島飛行機は、三鷹の研究所で軍用航空機の試作品を製作し、群馬の工場で量産していました。弊社は航空機のネームプレート製造を請け負うこととなりましたが、当時の製品を運搬する手段は自転車やリヤカーしかなく、神田にあった物流拠点までリヤカーで製品を持ち込み、神田から群馬の工場に納品していたそうです。物流拠点にほど近い新橋に事務所を構えた祖父の判断が取引に活かされました。

その後は太平洋戦争が激化し、1942年には群馬県に工場を疎開して航空機のネームプレート製造を継続することとなりましたが、間もなく終戦となりGHQによって航空機の製造がすべて禁止されたため、航空機のネームプレート製造も中止せざるを得ませんでした。

祖父は群馬から新橋に戻り、幸いなことに戦火を免れた工場で新たな事業を模索し始めました。街は戦後のがれきの中で息を吹き返しつつあり、祖父は新たな時代を歩み始めた企業のために、企業や製品の「顔」となる産業用ネームプレートの製造を始めました。

戦中から戦後の動乱の中で、事業の形を変え守り抜いた祖父は60歳で引退し、1960年には株式会社への改組とともに、私の父である沼上正夫が2代目として事業を継ぎました。

後継者の実感をもてないまま大手電機メーカーから家業へ

現在3代目の私は長男だったので、「将来は自分か弟のどちらかが継ぐのかもしれない」と思いながら育ちました。

2代目である私の父は、子どもと積極的に関わるタイプではなく、いつも取引先などとのゴルフで家にいなかったので、経営者としての父の姿はあまり想像することはできませんでした。

また、私をかわいがってくれていた祖母は、事業にはあまり口を出さなかったものの、創業者である祖父には相当苦労させられたらしく「ある朝タンスを開けると中が空っぽで、事業で失敗する度に私の着物を持ち出して質に出していた」との当時の不満をよくこぼしていたのを覚えています。祖母からは「お前が継ぐんだぞ」と言われたことがありましたが、3代目になるという実感はあまりわきませんでした。

小中は地元で過ごし、高校卒業後の進路は自由に選択していいと言われたので、家業のことは特に意識せず、現役で合格できた上智大学の経済学部に進学しました。就職活動の時期になっても家業に入ってほしいとは言われなかったので、OB訪問をして、先輩方が楽しそうに仕事をしている大手電機メーカーへの入社を決めました。就職後は良い環境に恵まれ、営業職としてやりがいのある仕事を任されていました。

ところが、就職から5年ほど経ち、自分なりのキャリアを築いた矢先に、父が突然倒れたのです。経営者が不在となったことで当時の役員が私の元を訪れ「君が継いでくれなければ、社員もその家族も困ってしまう」と説得されました。もう一人の後継者候補だった弟にも頼み込んだようですが、司法試験の勉強中で「家業へは入らない」と断られたそうで、最終的には私が電機メーカーを退職して会社を支えることとなりました。

キャリアを手放して決断した継承と改革

当時の弊社は、いわゆる町工場の延長線上のような職場環境で、ラジオが流れくわえタバコで作業をする、昭和そのままの光景に私は衝撃を受けました。しかし、前職で働き続ける以上の成果を残さなければ戻った意味がないと思い、私を家業に連れ戻した役員に「10年後に何も変わっていなければ会社を畳む覚悟で取り組む」と宣言して、改革に着手し始めました。

突然の入社で決算書を見てもまだわからない状態だったので、まず取り組んだのは現場の習慣や意識改革でした。くわえタバコの禁止に始まり、ベテランと若手、営業と製造の上下関係が同じ社員として平等になるように、部署や作業を明確に分けました。

また、社内は年上のベテラン社員ばかりで私が最年少だったので、営業として実績を上げることで信頼を得られるよう必死に外回りをしました。自ら新規顧客を開拓し、仕事を得て利益を上げられるようになったことで、少しずつ存在感を示していきました。

そして1998年に、正式に代表取締役社長に就任しました。私の代になってからは、世の中の商品の変化に合わせて、ラベルやインクジェット印刷、レーザー刻印・レーザー加工など、取り扱い品目を積極的に拡大していきました。創業当初からのネームプレートを中核としながら、周辺事業領域へも展開し、板金加工・機械加工・樹脂加工といった分野にも取り組んでいます。

2011年には、富士通株式会社との特許ライセンス契約を締結し、新たに抗菌製品分野も開拓しました。現在は、金属銘板・シール印刷・シルク印刷を主軸に、各種ネームプレートおよび関連する印刷加工製品の企画・開発・製造・販売を行っています。変わりゆく市場のニーズに応えながら、付加価値の高いものづくりに注力しています。

進化を止めないアップデート主義

弊社の強みは、創業100年を超える歴史に裏打ちされた技術力と、組織的な実行力にあります。

技術面においては、あらゆる素材や加工方法に対応できることから「水と空気以外には何でも印刷できる」をキャッチフレーズとしています。樹脂やフィルムのエンボス加工では、触感と機能性を両立したストレスフリーな操作性を実現しています。インクジェット印刷の導入により、版が不要となり多色同時印刷が可能となり、納期短縮とコスト削減も両立しています。

抗菌効果の有効期限が視認できる抗菌シートは、チタンアパタイトに関する特許技術を活用した抗菌塗料「SNP-α」の独自開発により、川崎ものづくりブランドにも認定されました。

経営管理においてはMQ会計を導入しています。営業は売上(PQ)、製造は粗利(MQ)を目標に設定し、自発的にデータを収集して改善へと繋げる体制を整えています。

弊社が何より大切にしているのは「スピード」です。これは、気持ちの上で急ぐことではなく、速やかに着手することに重きを置くことと定義しています。同じ納期でも、1週間かかるところを3日で納品すれば、その迅速さが信頼につながります。いち早く納品するために、生産現場ではすべての備品・在庫・道具類に「住所」を設定し、動線の無駄を徹底排除し、品質管理と生産性向上の両立に努めています。加えて、全社員にタブレットを支給し、進捗状況をリアルタイムで共有することで納期対応力と顧客満足度を向上させています。訪問時間や製造時間を詳細に記録して現場の数値化を進め、AIを用いた生産工程の自動化では、夜間の無人稼働も実現しています。

仕組みで育て多様性で支える社風

現在の社員数は約40名です。少子高齢と人手不足の時代なので苦労もあり、決して大所帯ではありませんが、1人ひとりの顔が見える距離感の中で個性と役割を大切にしながら共に歩んでいます。かつては職人気質の社員が多く、新しい機械を導入する際には反発もありましたが、30年ほど前から新卒採用による若手の育成と機械への設備投資を続けることで、会社全体が徐々に新しい物事を受け入れられる体質へと変わっていきました。

入社時をゼロスタートとして、年齢や学歴も関係なく仕事に力を注げるように、すべての社員が平等に評価される環境をつくりあげていったことで、年下の上司がいることも自然に受け入れられる職場になっています。

育成においては、徹底した「仕組み化」と「仕掛け」が特徴です。新入社員には、あえて他部署の2~3年先輩の社員に「お世話係」として付いてもらい、仕事もそのほかの悩みもすべて相談できるようにしています。お世話係の社員には、新人と月1回以上は食事などの場を設けてコミュニケーションをとってもらえるように、1カ月目は月1万円、2,3カ月目は月5000円という予算をつけています。お世話係の社員や同じ部署の先輩が指導した内容は、新入社員に報告書としてまとめてもらい、上司がチェックするルールになっていて、教わる側だけでなく教える側も緊張感をもって育成にあたるので、双方の育成につながります。

評価制度については、透明性を重視し、業績への貢献度や上司との面談、会社行事への参加などの項目を点数化することで、会社の目標や理念、成長と自らのキャリアを重ね合わせながら描けるようにしています。働き方改革にも早くから取り組んでおり、水曜日の「ノー残業デー」や、管理職の連続休暇取得の義務化なども策定し、日頃の感謝を伝え合う「サンクスカード制度」でも社員同士の関係性の向上を図っています。

育成も業務も、私が指揮をしなくても自動的にPDCAをまわせる仕組みづくりを意識し、常に改善と調整を続けています。長年にわたり健全な組織運営に努めてきましたが、見直しと改善の積み重ねが常に必要であり、ゴールはないと思っています。

検索によりすべての社員が迷わず行動できるRAGシステム

現在は、社内に蓄積されたデータとLLM(大規模言語モデル)を組み合わせたRAG(検索拡張生成)のAIシステムを導入して、社員がいつでも就業規則やマニュアルを調べられる環境を整備しています。これは、会社のルールや情報を明確に示しておくことで、社員が迷いなく精神的にも安全に働けるようにしていくためです。

以前、新人社員が先輩から教えてもらった内容をメモせず、聞き直しもできずにいたことで不良品を二度出してしまったことがありました。先輩の話をよく聞くことはもちろん大事ですが、聞き逃してしまったことに後で気づいたり、先輩が忙しそうで質問できる状況ではなかったりすることもよくあると思います。

また、社員の記憶の仕方や考え方は人それぞれであり、質問をしても人によっては答えが異なっていたり、曖昧だったりする場合もあります。答えが2つ以上あると、どちらの言い分を聞けばいいのか新人も困ってしまいます。そのため、検索をすれば、会社としての答えが1つだけ出るようにすることで、社員の誰もが迷いなく仕事に集中してもらえるようにしました。有給休暇の残日数など、ほかの社員には聞きづらい個人の情報も、自分で調べられるのがメリットとなっています。

若手社員は、ほかの社員に聞くよりも、自分で検索する習慣の方が多いようなので、業務の可視化だけでなく社内のニーズにも合わせられたと思います。

全社員の血肉となる経営計画書を毎年発行

弊社は毎年、経営計画書をパートの方を含む全社員に配布し、翌年度の方針と目標を共有しています。以前はA4サイズ数ページの冊子状でしたが、コンサルタントの方からアドバイスをいただき、保管しやすい手帳サイズにしました。

多くの企業は5年スパンで中期計画を策定しその間の見直しは行われないのが普通ですが、弊社では単年度の計画を最新版に変えるのと同時に5か年の中期計画を見直ししています。単年度計画を毎年刷新することで、年々変化する事業環境に柔軟に対応し、現実的かつ実行可能な計画へとアップデートしやすくしています。

この経営計画書には、事業ごとの進捗や目標だけでなく「なぜこの機械を導入するのか」「なぜこの人員配置なのか」といった戦略的判断の背景まで、すべて数字と文章で可視化しています。

単年度での見直しと方針の可視化の原点は、かつての補助金申請の経験からです。補助金の申請の際には事業計画を作る必要があり、その過程で「なぜこの投資が必要か」「市場環境やニーズに合っているか」といった事業を継続する上での根本的な問いに向き合うこととなります。経営計画の見直しは、はじめのうちは面倒だと感じていましたが、事業や戦略を俯瞰し仕分けをするうちに自分の頭の中も整理されていくことに気が付き、毎年方針の見直しを行うことにしました。大変ではありますが、スピード感をもって改善にあたれるようになるので、まだ事業計画を策定したことのない経営者の方にはお勧めしたいところです。

毎日の朝礼と月1回の勉強会により習慣として経営方針を浸透

弊社の経営計画は、経営方針も兼ねたつくりにしており、全社員に理解してもらいたいと思っていますが、習慣として身につくまで浸透させるのはなかなか大変です。そのため、毎日の朝礼で計画書のページごとに読み合わせをして、内容を理解・共有できるよう努めています。

朝礼のほかにも月1回、社員の理解度をさらに深めるために、私が講師を務める勉強会も開催しています。勉強会はパートの方を含む全社員が対象で、質問形式で確認を行い、答えられなかった箇所は再読してもらうことで、共通認識として覚えてもらえるようにしています。弊社で働く上では大事にしてもらいたいことなので、時間を合わせて、仕事を止めてでも取り組んでもらっており、方針の理解度は人事評価にも反映させています。

徹底した共通言語化がコミュニケーション基盤に

経営計画書には、上司の長期休暇の予定や社内行事のスケジュールも掲載されています。予定が事前に共有されることで、あらかじめカバーすべき業務が想定しやすくなり、トラブルがあってもPDCAのサイクルを止めずに業務を継続できます。

組織の羅針盤ともいえるこの経営計画書は、当初は私1人で作成していましたが、現在では幹部も参画して毎年経営計画書の見直しを行っています。このようにして徐々にではありますが、ボトムアップ型の体制が進展し、より実行力のある組織へと進化できると信じています。

また、経営計画書の巻末には「用語集」を設け、社内で使用する言葉の意味を明文化しています。

用語集を作成し始めたきっかけは、経営方針の浸透が思うように進まなかったことからでした。要因を突きつめていったところ、人によって言葉の解釈や認識のズレがあることがわかりました。言葉の理解がバラバラでは、経営方針は共有されていても真意は伝わりません。

そこで、共通言語として理解しておいてほしい言葉を1つひとつ定義し解説することで、全社員が方針を理解し、納得した上で足並みをそろえられるようにしていきました。

用語集の例としては、「はい」は「声が耳に入っただけであり、指示の内容を理解したとは限らない」としています。部下が「はい」と返事をしたからといって、実行や理解が伴っているとは限らず、指示内容の確認が必要であることを示しています。

「報告」は、事実を正確に伝えるだけでなく、必ず対策も提示することとしています。また「連絡」は、個人の意見を入れずに事実を正確に伝えることと定義しています。

その他にも、「後で」は「実行しないこと」など、業務姿勢にかかわる用語を数多く収録しています。

用語の策定は、意思疎通の精度を高めて業務効率を向上させ、迷いのない決断をする土台であり、事業承継やM&Aの際にも、この経営計画書を1冊渡せば弊社の方針やあり方が理解できるようになっています。

技術と志をつなぐ共生型M&A

弊社は、100年を超える歴史の中で、技術と信頼を大切に育んできました。しかし、弊社の主事業であるネームプレートは成熟産業であり、時勢的にも転換期にさしかかっていると感じています。近年は市場構造が大きく変化し同業が続々と廃業したことを受け、これまではとにかく安く仕入れたいという意向だった発注側のお客様の意識も「価格よりも事業継続性のある会社と取引したい」という安定志向に変わってきています。

弊社としても、承継する人がいない同業の受け皿となりながら、引き継いだ会社の得意分野や埋もれた特殊技術、サービスを人や歴史ごと引き受けることで、win-winの事業承継と安定成長を目指したいところです。承継先の協力を得ながら事業領域を広げていくことで、お客様の商品構成が変わったときにもいち早く対応できるような機動力を整えておけたらと考えています。

弊社が承継を希望する分野としては、ネームプレート事業のサプライチェーン上流や下流にある、資材調達や販売サービスなど、シナジーが生まれそうな領域を検討しています。この事業承継M&Aによる領域拡大は、コロナ禍以前にはすでに構想しており、2022年には計画を実行に移すために、親会社となる「末吉ホールディングス」も設立しました。

貴重な技術と志をしっかりと受け継ぎ、共に生きていく選択肢を提示することが、100年続いた企業としての責任であり、次の100年を見据えた弊社の覚悟でもあります。新たな一歩を踏み出すパートナーとして選んでいただけたら嬉しい限りです。

会社概要

| 社名 | 株式会社末吉ネームプレート製作所 |

| 創立年 | 1923年 |

| 代表者名 | 代表取締役 沼上 昌範 |

| 資本金 | 2,600万円 |

| URL |

https://www.sueyoshi.co.jp/

|

| 本社住所 |

〒108-0014 03-5232-6671(代) |

| 事業内容 | 金属銘板、シール印刷、シルク印刷を主軸とした各種ネームプレート及び関連印刷・加工品の企画・開発・製造・販売。板金加工、機械加工、樹脂加工、抗菌製品分野にも展開。UL/cUL規格取得、RoHS指令/REACH等化学物質調査対応。 |

| 事業エリア |

登戸工場 〒214-0012 |

会社沿革

| 1923年 | 沼上末吉が東京都芝愛宕37番地に末吉商会として創立 |

| 1930年 | 中島飛行機呑龍工場と取引開始、航空機分野の銘板を開拓 |

| 1942年 | 軍需省令により群馬県桐生市相生ヘ工場疎開 |

| 1945年 | 終戦により一時工場閉鎖。同年11月、焼失を免れた東京芝田村町の工場にて生産再開 |

| 1960年 | 設備拡充をはかるため株式会社に改組、代表取締役に沼上正雄就任 |

| 1972年 | 神奈川県川崎市多摩区中野島に登戸工場を新設 |

| 1988年 | UL認定工場となる |

| 2003年 | ISO14001認証取得 |

| 2005年 | ISO9001認証取得 |

| 2011年 | 川崎ものづくりブランドに抗菌塗料『SNP-α』が認定 クリーンルーム完備の印刷棟が竣工 |

| 2023年 | 創業100周年を迎え、登戸工場本館を新社屋へ建替え |

株式会社末吉ネームプレート製作所の経営資源引継ぎ募集情報

人的資本引継ぎ

東京都

神奈川県

次の100年をともに歩む仲間を募集中です

事業引継ぎ

埼玉県

東京都

神奈川県

サプライチェーン上の事業者とのwin-winの事業承継に期待

公開日:2025/07/31

※本記事の内容および所属名称は2025年7月現在のものです。現在の情報とは異なる場合があります。

この企業を見た方はこれらのツグナラ企業も見ています

ツグナラ企業へのお問い合わせ

本フォームからのお問い合わせ内容はツグナラ運営事務局でお預かりし、有意義と判断した問い合わせのみツグナラ企業にお渡ししています。営業目的の問い合わせ、同一送信者による大量送付はお控えください。