福島・いわき市

福島 ・ いわき市

引継ぎ実績あり

福島の

福浜大一建設株式会社

地図と記憶に残る実直な仕事が、地元への変わらぬ愛を育む

経営理念

人と自然、人と人とのふれあいを大切に、誠実で高品質な仕事を行い、お客様の満足・安心・信頼に応え、豊かな環境を創造します。

代表者メッセージ

私たちは、地域の皆様の豊かで安全安心な暮らしと地域社会の発展のために、創業から60余年にわたり、心と技術の研鑽に努めてまいりました。

お客様の満足・安心・信頼に応えられるよう社員一人ひとりの力と技術を結集し、誠実で品質の高い仕事を心がけております。

この会社が大きく成長するためには、もっと地域の方に愛され、世の中にとって必要な存在だと認識されることが重要だと考えています。そのためには、様々な業種の方と関わりを持ち、交流により視野を広げることが大切だと思っています。

地域での活動や地元の祭事などにも積極的に関わることで、地域との絆を深め、地場産業として働く誇りや会社で働く意義を見出すことができます。地域に必要とされ、一市民として正しい判断や対応ができる人材を育成して参ります。

我々の仕事は次世代に、そして地域に残っていく仕事です。仕事にプライドを持ち、共に歩む若い力を育てることで、福島や地元への変わらぬ愛情を形にしながら伝え続けていきたいと思います。

代表取締役 佐藤 毅

私たちのこだわり

いわきを原点に地域とともに歩んだ60余年

弊社は、私の妻の父・佐藤禎二が1961年に創業した福浜工業がルーツとなっています。

義父は、福島市にある佐藤工業の次男として生まれました。家業は三男が継ぐことになり、義父が大学を卒業する年には、祖父から「会社を作ってやるから(旧)磐城に行け」と半ば強制的に送り出され、創業することになったと聞いています。祖父が義父の会社を現在のいわきに設けることにしたのは、当時、いわきエリアで新産業都市への転換に向けた大規模な市町村合併が進められており、これからいわきエリアが大きく発展するだろうという期待があったのかもしれません。

弊社の前身である福浜工業が創業した同時期には、義父の姉夫婦も、磐城生コンクリートを立ち上げ、続いて義父の兄も祖父の意向により郡山生コンを設立することとなりました。以来、義父の一族とともに、福島県を中心とした建設・インフラ関連の事業に長く携わっています。

その後、弊社は大一建設との統合を経て、グループ全体で約150名、売上120億円の規模に成長しました。建築・土木の両部門を持つ総合建設業として、いわきを中心に県内外の案件を幅広く手がけています。店舗や病院、住宅、学校などの建築から、トンネル、橋梁、防潮堤、水門といった大規模なインフラ整備まで、幅広いプロジェクトに対応しているのが弊社の強みです。

名を継ぎ、志を継ぎ、銀行員から経営者へ

私は1962年に福島市で生まれ育ち、大学は早稲田の商学部へ進学しました。卒業後は東邦銀行の小名浜支店に入行し、後輩であり福浜工業社長の娘である妻と結婚しました。結婚から2年後に義父が私の実家を訪れ「会社を継がせたいから名字を変えてもよいか」と申し出たそうです。実父は私が次男だったこともあってかあっさり快諾し、私は6年半勤めた東邦銀行を辞めて、1991年29歳のときに福浜工業に入社することとなりました。承継を前提とした入社であり、「社員の生活を守るために、この会社を潰してはいけない」という強い責任感を抱いたことを今も覚えています。

社長就任は入社から7年後、36歳のときでした。60歳を迎えた義父に「俺は会長になるから、お前が社長だ」と突然言い渡されました。私の社長就任の年、会社は過去最高の完成工事高を記録しており、義父は最も経営が安定し、社員の士気が高いタイミングで承継しようと思っていたのかもしれません。

しかし、その翌年から業績は下降の一途をたどりました。社長として何より重く感じたのは、最終決断の責任が自分にあるということでした。はじめのうちは、会長職に就いた義父に相談しながら進めていましたが、ある朝の会議で、前夜に打合せをした内容を義父が真っ向から否定するという出来事があり、今後は先代に頼り過ぎず、3代目として自分で責任を持ち判断していこうと覚悟を決めました。今振り返ると、あのときが経営者として本当の意味で独り立ちした瞬間だったと感じています。

3代目として覚悟を決め臨んだ大一建設との合併

決意を新たに経営の安定化に努めましたが、バブル崩壊後から続く売上減には歯止めがかからず、県内の別エリアへの進出と開拓により、立て直しを図ることを決意しました。開拓を進めていく上での拠点は、福島県中央を北から南に抜ける中通り周辺が最適だと考え、なるべく福島市にある親族の会社と商圏が重ならないエリアを検討していました。そして、規模拡大の手法としては、ゼロから事業や拠点を立ち上げるよりも、地域の会社を引き継ぎ、雇用も継続する方がすべての関係者がwin-winになれるだろうと考え、選択肢の一つとして事業承継を希望し、金融機関に紹介を依頼していました。

その後、縁あって後継者不在により承継先を探していた三春町の大一建設から声がかかり、前職の東邦銀行の仲介により、合併に向けた協議をすることとなりました。それまでは大一建設との取引はほぼなく、先方の女性社長とも互いに面識がある程度でしたが、半年ほどの協議を経た2005年に福浜工業と大一建設との合併が決まり、両社の名前を合わせた「福浜大一建設株式会社」として新たな一歩を踏み出しました。

当時は、地域での第三者承継がまだ定着しておらず、仲介した銀行でも血縁も取引もない中小企業同士が合併した前例はなかったため、経営者として決断したこの合併は、私自身の覚悟が試される機会となりました。義父は合併には反対していたと後から知らされましたが、私は自分が腹を括ったこの決断に、最後まで責任を持つ覚悟で臨みました。

合併し実際に動き出してからは、人事面での苦労が多くありました。特に人事評価の基準が大きく異なっていたので、待遇格差が出ないよう調整し、役職を見直して、制度として統合するまでには時間も労力も要りました。

その一方で、大一建設の県中地域での土木分野の実績と、福浜工業の建築分野の強みを活かして事業領域をカバーし合えるようになり、総合建設業としてのシナジーが生まれたことで業績も順調に伸びていきました。

地域の方が避難先から安心して戻れる街のために

そして、2011年に東日本大震災が発生してからは、建設事業者として地域のために何ができるかを改めて考えるようになりました。震災直後のいわきの町は、福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故の影響より1週間も経たないうちに人の気配が消え、弊社に残ったのは、私と部長、そして一人の社員だけでした。余震と放射能の不安もある中で、何かあったときのためにと事務所にいたところ、役所から「自衛隊や警察が通行できるように震災で荒れた道の復旧整備にあたってほしい」と頼まれました。

震災後の港湾道路には、当時建設中だった小名浜マリンブリッジの橋の杭が津波によりうちあげられ、散乱していました。一般道も取り残された車が水没していて、とても車両が通行できるような状態ではなく、支援の手が入る前に、被災者でもある私たち自身の力で道を整備する必要がありました。しかし、弊社の社員は施工管理中心の現場監督のみであり、普段の現場作業は協力会社が行っていたため、弊社では対応しきれないだろうと思いました。

また私たち自身も被災者であり、食料や生活の保証もない中で、社員とその家族に負担をかけるのは経営者として正しい判断なのかという不安もありました。ところが社員は動じず、道路復旧の依頼を聞くとすぐに重機に乗り込み、手際よく瓦礫の山を片づけていきました。その姿を見て「うちの社員は頼もしいな」ととても誇らしく思いました。

その後も、震災復興へ向けた仕事は続きました。張りブロックによる護岸工事を行い、内陸への海水の逆流を防ぐ水門を設けるなど一つひとつ丁寧に作業を続けることで、市外や県外に避難していた方が戻ってきても安心して暮らせるように努めました。

そしてやっと一区切りかと思った2019年には、令和元年東日本台風により夏井川・好間川が氾濫し、震災復旧のための護岸工事を行っていたチームは、休む暇もなく河川改修工事へと向かいました。

度重なる災害には苦労させられましたが、河川の改修工事は現在になって最終段階にさしかかり、かねてから携わっていた小名浜道路の工事も無事完了し、2025年8月に無事開通することができました。新設された小名浜道路は、内陸のアクセス向上だけでなく災害時の輸送路としての機能も担っており、事業を通じて地域のために役立つ仕事ができたことを嬉しく思っています。

災害から学び得た建設業の真の使命

震災以来、かつてないほど多くの災害に見舞われましたが、社員たちには仕事に対する誇りや責任感が芽生え、特に中堅クラス以上の社員は数々の危機を乗り越えたことで頼もしい存在へと成長しました。

自衛隊や消防の陰で、地道に復興作業にあたっていた社員にスポットライトが当たることはこれまでありませんでしたが、救助や支援とは異なる角度で体を張り、地域の暮らしを守る社員の姿を地域の方にこそ見てもらいたいと思いました。

また、2021年には三春町で地元企業4社とJVを組んで、新庁舎の建設を請け負い、弊社がすべての指揮をとらせていただきました。現場で働く社員や協力会社の頑張りのおかげで新庁舎は無事竣工し、地域に根差す企業としての信頼を得ることができました。合併から長い年月を経て「本当の意味で地元に認められた」という実感を得ることができました。信頼は一朝一夕には生まれません。地元の方に「建設業がこの町に必要だ」「この会社があってよかった」と思ってもらえる存在を目指して、これからも歩み続けたいと考えています。

長年の信頼と復興の現場で磨かれた技術提案力

建設業は、まだ形のない計画段階から契約を交わしお客様からお金をいただく、信頼なくしては成り立たない商売です。「この会社にお願いしてよかった」と心から思っていただける仕事は、建造物となって地域に残り、次の世代が育つ街の資産となります。だからこそ私たちは、お客様の信頼と期待に応えるものづくりを大事にしたいと考えています。

現在、弊社が同業他社と大きく差別化できているポイントは、総合評価方式の公共工事における技術提案力です。特に、トンネル工事での技術提案はすべて高く評価されており、ここ20年ほどの福島県内のトンネル工事は、弊社が最も多く携わってます。複数企業で構成するJVの中でも、入札の際に重視される技術提案の作成は、弊社が受け持ち主導することが多く、設計力・応用力の両面で高い信頼を得ています。

現在のグループ全体の売上比率としては、官:民=7:3です。特に地方の公共施設の建設は、人口減少や財政悪化により縮小されつつあるので、今後は民間の建築分野を強化することで、収益を官:民=5:5に近づけたいと考えています。

実践を通じて培われた社員の向上心

現在の社員数は、グループ全体で150名ほどです。地域の復旧復興を経験した社員たちは、困難な状況にも正面から向き合い、自力で解決してきた経験と手応えにより自信を持って仕事に取り組めるようになったと感じています。

技術職としての視野も広がり、ある現場では橋脚の設計図が上下逆になっていたミスに弊社の社員が気づき、早い段階で大きなトラブルに発展するのを防いだという出来事がありました。多くの人の目によりチェックをしても、誰かが見てくれているだろうという先入観があると、誤りに気づけないこともあります。その違和感に気づけるのは、経験を積んだからこそ持ちうる確かな目と勘所です。より良いものをつくり上げるためには、物怖じせず進言できる責任感や度胸も必要であり、社員の中には連携して仕事をする上で必要なものが育っているのを感じ、とても嬉しく思いました。

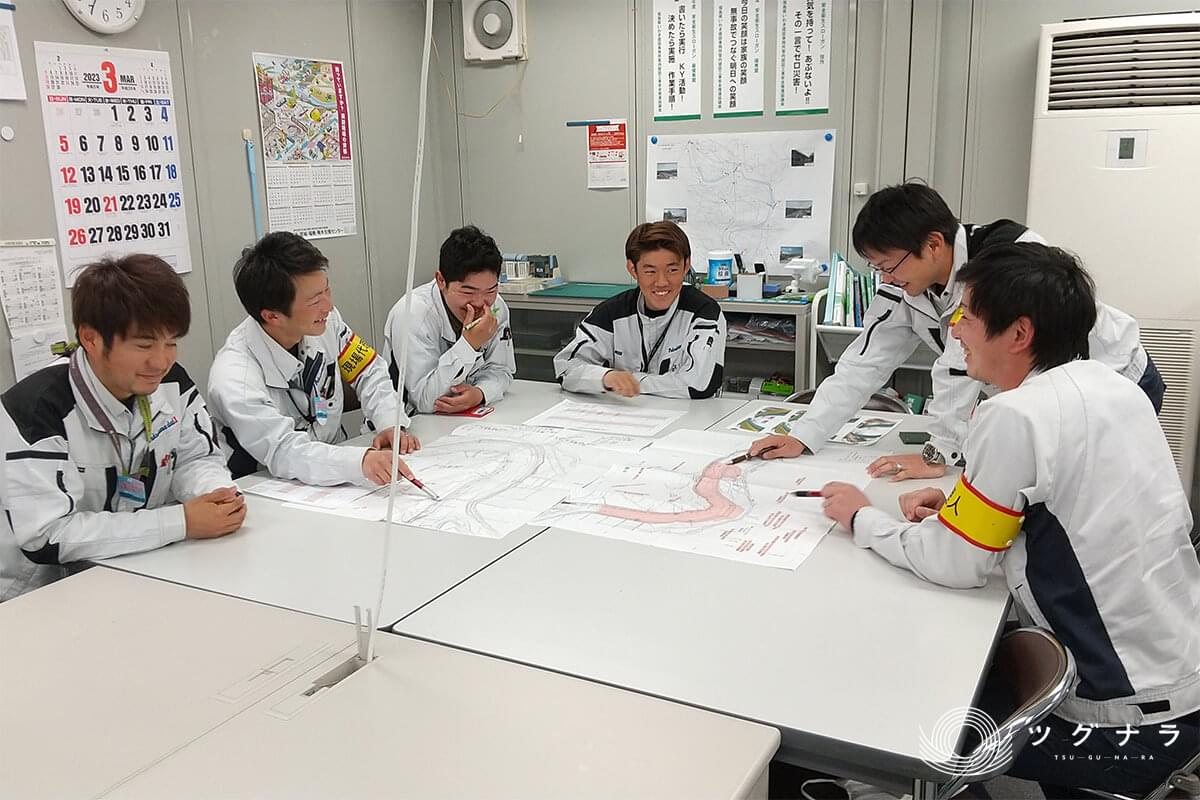

最近では、困難な場面でも不満を言うのではなく「こうした方が現場がうまく回ります」と、社員が自ら提案する姿も見られるようになり、難しい仕事にも率先して取り組むようになりました。現場での実践を通じて育った自信と判断力こそが、弊社の社員の真の強みとなっています。

また、弊社では近年ICT施工やドローン測量、3D設計など、新しい技術の導入にも積極的に取り組んでいます。こうした技術は、工程の最適化や安全性の向上はもちろん、社員のやりがいや成長にもつながります。特に若手は新技術への適応力が驚くほど高く、ゲームをするかのように難なく操作してくれます。次世代の技術者たちがもつ得がたい感性のひとつであり、若手のチャレンジを会社としてしっかり後押ししていきたいと思っています。

垣根を越えた交流により価値観を広げる

建設業界では、職人や技術者の育て方が少しずつ変わり、かつてのような「見て覚えろ」という教え方から、必要とする技術を社員が自ら学びキャリアを選択する、自立型の育成に変化してきています。弊社では「10年間で身につけてほしい100のスキル」として技術の習熟度合いを可視化し、社員と上司双方の成長を促す仕組みを構築しているところです。スキルアップしてほしい部分があれば、具体的に示して重点的に学んでもらい、得意分野があれば褒め、社員が伸び悩んでいるところは上司が先輩として改善に向けたアドバイスがしやすくなります。

また現在は、業務に集中してもらうために、OFF-JTとして階層別に外部研修の機会も設けています。異業種との合同研修などにも参加してもらい、交流により価値観や視野が広がるきっかけになればと期待しています。

グループ会社間でも、積極的に交流しコミュニケーションをとることで、立場や拠点にかかわらず、社員同士がフラットな関係を築けるようにしています。2021年の創業60周年のときには、社員から社員旅行か全社的な飲み会をしたいという案が上がり、新年の集いの後に3社合同での飲み会を実施しました。飲み会の案を挙げたのは20代の女性社員であり、若手は飲み会が苦手だという私自身の思い込みを改めるきっかけにもなりました。

2025年の福浜工業と大一建設の合併20周年という節目の年には、何をしたいか再び意見を募ったところ、グループ合同での社員旅行の案が出ました。それならグループも部署の枠もない混成チームで楽しめるようにと、4コース5週連続の合同社員旅行を企画しました。合同旅行には8割以上の社員が参加し、普段は接点の少ない仲間と親睦を深める貴重な機会となりました。

次世代に魅力を発信し意欲ある若者を育てる地元会社に

現在の採用状況としては、中途採用のほかに、弊社がインターンシップを継続している地元の高校や高専など4校からの応募があります。インターンシップ実施校からは毎年必ず1人以上の応募があるので、進路指導の先生方や保護者、卒業生の先輩による口コミの後押しもあるのだと思います。若手が一定のタイミングで入社してくれるので、年齢差や世代間のギャップがなく風通しがいいことも、応募のきっかけになっているのかもしれません。今後も、わが子や教え子を安心して送り出せる会社を目指し続けたいと思っています。

また震災以降は、全体的な離職率が激減し、就職希望の学生の志望動機として「震災を経験し、地元のために頑張りたいと思ったから」「地域の役に立ちたい」という言葉をよく聞くようになりました。現在、就職活動の時期を迎える学生世代は、幼いころに震災を経験し、当たり前だと思っていた暮らしが突然失われる辛さを知っています。震災は大きな傷跡を残していきましたが、困難を乗り越えた学生たちは、自分に何ができるかを真剣に考え、目標に向けてくじけず進んでいける芯の強さがあるように感じられます。意欲あふれる学生たちが、目標を実現できる職場として弊社を志望してくれることを嬉しく思っています。

一方では、土木分野の人材確保が課題となっています。高専や地元高校からの就職は一定数あるものの、大学で土木系を学んだ学生が地元に戻らず、採用につながっていないのが実情です。

そこで、近年は女性社員に採用説明会へと出向いてもらうようにしています。2024年度の説明会からは、ICT施工を担当する女性技術者に3D測量や設計シミュレーションの実演してもらい、職場や現場の雰囲気と、仕事の魅力をできる限り伝えてもらうことで、意欲ある学生の琴線に触れられればと思っています。建築分野では4名の女性技術者が活躍中であり、今後は土木分野にも女性技術者が活躍できる場を広げることで、都内に進学した学生が地元に戻りたいと思えるような会社をつくっていきたいと考えています。

三世代で育てた生きた理念

弊社の経営理念は、祖父がつくり先代の義父が大切にしていた言葉を私が時代に合わせて解釈し直し、創業60周年のときに掲げたものです。幹部候補社員を中心に1年以上かけて検討し、形にしました。理念は、社員に配布している経営計画書にも掲載し、全社員が参加する毎月の会議で唱和しています。業務上の都合で遠隔地にいる社員もいるので、会議はオンラインでも参加可としており、毎期、中長期、将来的な目標だけでなく、前月の売上や利益もすべて共有しています。

M&Aで広がる自社成長と地域発展の可能性

現在は総合建設業に携わっていますが、建設業社会や地域から必要とされ、大切にされる仕事があれば、挑戦していくべきだと考えています。

M&Aへの挑戦は、自社の新たな可能性を見出し、社員の成長を促すきっかけになればと思ったからです。私としては、我々の会社に何が求められているのか、自分たちは何ができるのかを社員1人1人が考え、挑戦し続ける会社であり続けてほしいと思っています。広い視野で時代や地域の要請に誠実に応え、必要とされる会社になっていくには、業種の枠よりも未来への期待感が大事だと私は考えています。

今後は建設業の延長上から新たなサービスが派生する可能性や、まったく別の業種から声がかかることもあり得るので、あえて業種は限定していませんが、普段から交流し、互いを理解する機会を設けたいと思っているので「車で2時間以内にある会社」のみを条件としています。M&Aは成長のための選択肢として有効な手段であり、自社成長と地域発展の両立ため活用していきたいと考えています。

技術で未来を拓き、次世代へバトンを渡す

私は現在63歳です。私の社長就任のときは本当に突然で大変だったので、後継者には安心して引き継いでもらえるように、外部の専門家に相談しながら丁寧に承継を進めたいと思っているところです。これから6~7年かけて少しずつ経営を引き継いでいこうと考えています。何よりも大切なのは、社員の一人ひとりが前向きであるかどうかです。ほんのわずかでも前に進もうとする意志が、会社の魅力に直結すると実感しています。

最終的に私が目指しているのは、社員の子どもたちが「うちの親、この会社に勤めてるんだ」と胸を張れる会社です。社員の家族にも、地域の人々にも「この会社があってよかった」と思ってもらえるような企業であり続けたいという思いが、今の私の心からの願いです。

いわきを原点に地域とともに歩んだ60余年

弊社は、私の妻の父・佐藤禎二が1961年に創業した福浜工業がルーツとなっています。

義父は、福島市にある佐藤工業の次男として生まれました。家業は三男が継ぐことになり、義父が大学を卒業する年には、祖父から「会社を作ってやるから(旧)磐城に行け」と半ば強制的に送り出され、創業することになったと聞いています。祖父が義父の会社を現在のいわきに設けることにしたのは、当時、いわきエリアで新産業都市への転換に向けた大規模な市町村合併が進められており、これからいわきエリアが大きく発展するだろうという期待があったのかもしれません。

弊社の前身である福浜工業が創業した同時期には、義父の姉夫婦も、磐城生コンクリートを立ち上げ、続いて義父の兄も祖父の意向により郡山生コンを設立することとなりました。以来、義父の一族とともに、福島県を中心とした建設・インフラ関連の事業に長く携わっています。

その後、弊社は大一建設との統合を経て、グループ全体で約150名、売上120億円の規模に成長しました。建築・土木の両部門を持つ総合建設業として、いわきを中心に県内外の案件を幅広く手がけています。店舗や病院、住宅、学校などの建築から、トンネル、橋梁、防潮堤、水門といった大規模なインフラ整備まで、幅広いプロジェクトに対応しているのが弊社の強みです。

名を継ぎ、志を継ぎ、銀行員から経営者へ

私は1962年に福島市で生まれ育ち、大学は早稲田の商学部へ進学しました。卒業後は東邦銀行の小名浜支店に入行し、後輩であり福浜工業社長の娘である妻と結婚しました。結婚から2年後に義父が私の実家を訪れ「会社を継がせたいから名字を変えてもよいか」と申し出たそうです。実父は私が次男だったこともあってかあっさり快諾し、私は6年半勤めた東邦銀行を辞めて、1991年29歳のときに福浜工業に入社することとなりました。承継を前提とした入社であり、「社員の生活を守るために、この会社を潰してはいけない」という強い責任感を抱いたことを今も覚えています。

社長就任は入社から7年後、36歳のときでした。60歳を迎えた義父に「俺は会長になるから、お前が社長だ」と突然言い渡されました。私の社長就任の年、会社は過去最高の完成工事高を記録しており、義父は最も経営が安定し、社員の士気が高いタイミングで承継しようと思っていたのかもしれません。

しかし、その翌年から業績は下降の一途をたどりました。社長として何より重く感じたのは、最終決断の責任が自分にあるということでした。はじめのうちは、会長職に就いた義父に相談しながら進めていましたが、ある朝の会議で、前夜に打合せをした内容を義父が真っ向から否定するという出来事があり、今後は先代に頼り過ぎず、3代目として自分で責任を持ち判断していこうと覚悟を決めました。今振り返ると、あのときが経営者として本当の意味で独り立ちした瞬間だったと感じています。

3代目として覚悟を決め臨んだ大一建設との合併

決意を新たに経営の安定化に努めましたが、バブル崩壊後から続く売上減には歯止めがかからず、県内の別エリアへの進出と開拓により、立て直しを図ることを決意しました。開拓を進めていく上での拠点は、福島県中央を北から南に抜ける中通り周辺が最適だと考え、なるべく福島市にある親族の会社と商圏が重ならないエリアを検討していました。そして、規模拡大の手法としては、ゼロから事業や拠点を立ち上げるよりも、地域の会社を引き継ぎ、雇用も継続する方がすべての関係者がwin-winになれるだろうと考え、選択肢の一つとして事業承継を希望し、金融機関に紹介を依頼していました。

その後、縁あって後継者不在により承継先を探していた三春町の大一建設から声がかかり、前職の東邦銀行の仲介により、合併に向けた協議をすることとなりました。それまでは大一建設との取引はほぼなく、先方の女性社長とも互いに面識がある程度でしたが、半年ほどの協議を経た2005年に福浜工業と大一建設との合併が決まり、両社の名前を合わせた「福浜大一建設株式会社」として新たな一歩を踏み出しました。

当時は、地域での第三者承継がまだ定着しておらず、仲介した銀行でも血縁も取引もない中小企業同士が合併した前例はなかったため、経営者として決断したこの合併は、私自身の覚悟が試される機会となりました。義父は合併には反対していたと後から知らされましたが、私は自分が腹を括ったこの決断に、最後まで責任を持つ覚悟で臨みました。

合併し実際に動き出してからは、人事面での苦労が多くありました。特に人事評価の基準が大きく異なっていたので、待遇格差が出ないよう調整し、役職を見直して、制度として統合するまでには時間も労力も要りました。

その一方で、大一建設の県中地域での土木分野の実績と、福浜工業の建築分野の強みを活かして事業領域をカバーし合えるようになり、総合建設業としてのシナジーが生まれたことで業績も順調に伸びていきました。

地域の方が避難先から安心して戻れる街のために

そして、2011年に東日本大震災が発生してからは、建設事業者として地域のために何ができるかを改めて考えるようになりました。震災直後のいわきの町は、福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故の影響より1週間も経たないうちに人の気配が消え、弊社に残ったのは、私と部長、そして一人の社員だけでした。余震と放射能の不安もある中で、何かあったときのためにと事務所にいたところ、役所から「自衛隊や警察が通行できるように震災で荒れた道の復旧整備にあたってほしい」と頼まれました。

震災後の港湾道路には、当時建設中だった小名浜マリンブリッジの橋の杭が津波によりうちあげられ、散乱していました。一般道も取り残された車が水没していて、とても車両が通行できるような状態ではなく、支援の手が入る前に、被災者でもある私たち自身の力で道を整備する必要がありました。しかし、弊社の社員は施工管理中心の現場監督のみであり、普段の現場作業は協力会社が行っていたため、弊社では対応しきれないだろうと思いました。

また私たち自身も被災者であり、食料や生活の保証もない中で、社員とその家族に負担をかけるのは経営者として正しい判断なのかという不安もありました。ところが社員は動じず、道路復旧の依頼を聞くとすぐに重機に乗り込み、手際よく瓦礫の山を片づけていきました。その姿を見て「うちの社員は頼もしいな」ととても誇らしく思いました。

その後も、震災復興へ向けた仕事は続きました。張りブロックによる護岸工事を行い、内陸への海水の逆流を防ぐ水門を設けるなど一つひとつ丁寧に作業を続けることで、市外や県外に避難していた方が戻ってきても安心して暮らせるように努めました。

そしてやっと一区切りかと思った2019年には、令和元年東日本台風により夏井川・好間川が氾濫し、震災復旧のための護岸工事を行っていたチームは、休む暇もなく河川改修工事へと向かいました。

度重なる災害には苦労させられましたが、河川の改修工事は現在になって最終段階にさしかかり、かねてから携わっていた小名浜道路の工事も無事完了し、2025年8月に無事開通することができました。新設された小名浜道路は、内陸のアクセス向上だけでなく災害時の輸送路としての機能も担っており、事業を通じて地域のために役立つ仕事ができたことを嬉しく思っています。

災害から学び得た建設業の真の使命

震災以来、かつてないほど多くの災害に見舞われましたが、社員たちには仕事に対する誇りや責任感が芽生え、特に中堅クラス以上の社員は数々の危機を乗り越えたことで頼もしい存在へと成長しました。

自衛隊や消防の陰で、地道に復興作業にあたっていた社員にスポットライトが当たることはこれまでありませんでしたが、救助や支援とは異なる角度で体を張り、地域の暮らしを守る社員の姿を地域の方にこそ見てもらいたいと思いました。

また、2021年には三春町で地元企業4社とJVを組んで、新庁舎の建設を請け負い、弊社がすべての指揮をとらせていただきました。現場で働く社員や協力会社の頑張りのおかげで新庁舎は無事竣工し、地域に根差す企業としての信頼を得ることができました。合併から長い年月を経て「本当の意味で地元に認められた」という実感を得ることができました。信頼は一朝一夕には生まれません。地元の方に「建設業がこの町に必要だ」「この会社があってよかった」と思ってもらえる存在を目指して、これからも歩み続けたいと考えています。

長年の信頼と復興の現場で磨かれた技術提案力

建設業は、まだ形のない計画段階から契約を交わしお客様からお金をいただく、信頼なくしては成り立たない商売です。「この会社にお願いしてよかった」と心から思っていただける仕事は、建造物となって地域に残り、次の世代が育つ街の資産となります。だからこそ私たちは、お客様の信頼と期待に応えるものづくりを大事にしたいと考えています。

現在、弊社が同業他社と大きく差別化できているポイントは、総合評価方式の公共工事における技術提案力です。特に、トンネル工事での技術提案はすべて高く評価されており、ここ20年ほどの福島県内のトンネル工事は、弊社が最も多く携わってます。複数企業で構成するJVの中でも、入札の際に重視される技術提案の作成は、弊社が受け持ち主導することが多く、設計力・応用力の両面で高い信頼を得ています。

現在のグループ全体の売上比率としては、官:民=7:3です。特に地方の公共施設の建設は、人口減少や財政悪化により縮小されつつあるので、今後は民間の建築分野を強化することで、収益を官:民=5:5に近づけたいと考えています。

実践を通じて培われた社員の向上心

現在の社員数は、グループ全体で150名ほどです。地域の復旧復興を経験した社員たちは、困難な状況にも正面から向き合い、自力で解決してきた経験と手応えにより自信を持って仕事に取り組めるようになったと感じています。

技術職としての視野も広がり、ある現場では橋脚の設計図が上下逆になっていたミスに弊社の社員が気づき、早い段階で大きなトラブルに発展するのを防いだという出来事がありました。多くの人の目によりチェックをしても、誰かが見てくれているだろうという先入観があると、誤りに気づけないこともあります。その違和感に気づけるのは、経験を積んだからこそ持ちうる確かな目と勘所です。より良いものをつくり上げるためには、物怖じせず進言できる責任感や度胸も必要であり、社員の中には連携して仕事をする上で必要なものが育っているのを感じ、とても嬉しく思いました。

最近では、困難な場面でも不満を言うのではなく「こうした方が現場がうまく回ります」と、社員が自ら提案する姿も見られるようになり、難しい仕事にも率先して取り組むようになりました。現場での実践を通じて育った自信と判断力こそが、弊社の社員の真の強みとなっています。

また、弊社では近年ICT施工やドローン測量、3D設計など、新しい技術の導入にも積極的に取り組んでいます。こうした技術は、工程の最適化や安全性の向上はもちろん、社員のやりがいや成長にもつながります。特に若手は新技術への適応力が驚くほど高く、ゲームをするかのように難なく操作してくれます。次世代の技術者たちがもつ得がたい感性のひとつであり、若手のチャレンジを会社としてしっかり後押ししていきたいと思っています。

垣根を越えた交流により価値観を広げる

建設業界では、職人や技術者の育て方が少しずつ変わり、かつてのような「見て覚えろ」という教え方から、必要とする技術を社員が自ら学びキャリアを選択する、自立型の育成に変化してきています。弊社では「10年間で身につけてほしい100のスキル」として技術の習熟度合いを可視化し、社員と上司双方の成長を促す仕組みを構築しているところです。スキルアップしてほしい部分があれば、具体的に示して重点的に学んでもらい、得意分野があれば褒め、社員が伸び悩んでいるところは上司が先輩として改善に向けたアドバイスがしやすくなります。

また現在は、業務に集中してもらうために、OFF-JTとして階層別に外部研修の機会も設けています。異業種との合同研修などにも参加してもらい、交流により価値観や視野が広がるきっかけになればと期待しています。

グループ会社間でも、積極的に交流しコミュニケーションをとることで、立場や拠点にかかわらず、社員同士がフラットな関係を築けるようにしています。2021年の創業60周年のときには、社員から社員旅行か全社的な飲み会をしたいという案が上がり、新年の集いの後に3社合同での飲み会を実施しました。飲み会の案を挙げたのは20代の女性社員であり、若手は飲み会が苦手だという私自身の思い込みを改めるきっかけにもなりました。

2025年の福浜工業と大一建設の合併20周年という節目の年には、何をしたいか再び意見を募ったところ、グループ合同での社員旅行の案が出ました。それならグループも部署の枠もない混成チームで楽しめるようにと、4コース5週連続の合同社員旅行を企画しました。合同旅行には8割以上の社員が参加し、普段は接点の少ない仲間と親睦を深める貴重な機会となりました。

次世代に魅力を発信し意欲ある若者を育てる地元会社に

現在の採用状況としては、中途採用のほかに、弊社がインターンシップを継続している地元の高校や高専など4校からの応募があります。インターンシップ実施校からは毎年必ず1人以上の応募があるので、進路指導の先生方や保護者、卒業生の先輩による口コミの後押しもあるのだと思います。若手が一定のタイミングで入社してくれるので、年齢差や世代間のギャップがなく風通しがいいことも、応募のきっかけになっているのかもしれません。今後も、わが子や教え子を安心して送り出せる会社を目指し続けたいと思っています。

また震災以降は、全体的な離職率が激減し、就職希望の学生の志望動機として「震災を経験し、地元のために頑張りたいと思ったから」「地域の役に立ちたい」という言葉をよく聞くようになりました。現在、就職活動の時期を迎える学生世代は、幼いころに震災を経験し、当たり前だと思っていた暮らしが突然失われる辛さを知っています。震災は大きな傷跡を残していきましたが、困難を乗り越えた学生たちは、自分に何ができるかを真剣に考え、目標に向けてくじけず進んでいける芯の強さがあるように感じられます。意欲あふれる学生たちが、目標を実現できる職場として弊社を志望してくれることを嬉しく思っています。

一方では、土木分野の人材確保が課題となっています。高専や地元高校からの就職は一定数あるものの、大学で土木系を学んだ学生が地元に戻らず、採用につながっていないのが実情です。

そこで、近年は女性社員に採用説明会へと出向いてもらうようにしています。2024年度の説明会からは、ICT施工を担当する女性技術者に3D測量や設計シミュレーションの実演してもらい、職場や現場の雰囲気と、仕事の魅力をできる限り伝えてもらうことで、意欲ある学生の琴線に触れられればと思っています。建築分野では4名の女性技術者が活躍中であり、今後は土木分野にも女性技術者が活躍できる場を広げることで、都内に進学した学生が地元に戻りたいと思えるような会社をつくっていきたいと考えています。

三世代で育てた生きた理念

弊社の経営理念は、祖父がつくり先代の義父が大切にしていた言葉を私が時代に合わせて解釈し直し、創業60周年のときに掲げたものです。幹部候補社員を中心に1年以上かけて検討し、形にしました。理念は、社員に配布している経営計画書にも掲載し、全社員が参加する毎月の会議で唱和しています。業務上の都合で遠隔地にいる社員もいるので、会議はオンラインでも参加可としており、毎期、中長期、将来的な目標だけでなく、前月の売上や利益もすべて共有しています。

M&Aで広がる自社成長と地域発展の可能性

現在は総合建設業に携わっていますが、建設業社会や地域から必要とされ、大切にされる仕事があれば、挑戦していくべきだと考えています。

M&Aへの挑戦は、自社の新たな可能性を見出し、社員の成長を促すきっかけになればと思ったからです。私としては、我々の会社に何が求められているのか、自分たちは何ができるのかを社員1人1人が考え、挑戦し続ける会社であり続けてほしいと思っています。広い視野で時代や地域の要請に誠実に応え、必要とされる会社になっていくには、業種の枠よりも未来への期待感が大事だと私は考えています。

今後は建設業の延長上から新たなサービスが派生する可能性や、まったく別の業種から声がかかることもあり得るので、あえて業種は限定していませんが、普段から交流し、互いを理解する機会を設けたいと思っているので「車で2時間以内にある会社」のみを条件としています。M&Aは成長のための選択肢として有効な手段であり、自社成長と地域発展の両立ため活用していきたいと考えています。

技術で未来を拓き、次世代へバトンを渡す

私は現在63歳です。私の社長就任のときは本当に突然で大変だったので、後継者には安心して引き継いでもらえるように、外部の専門家に相談しながら丁寧に承継を進めたいと思っているところです。これから6~7年かけて少しずつ経営を引き継いでいこうと考えています。何よりも大切なのは、社員の一人ひとりが前向きであるかどうかです。ほんのわずかでも前に進もうとする意志が、会社の魅力に直結すると実感しています。

最終的に私が目指しているのは、社員の子どもたちが「うちの親、この会社に勤めてるんだ」と胸を張れる会社です。社員の家族にも、地域の人々にも「この会社があってよかった」と思ってもらえるような企業であり続けたいという思いが、今の私の心からの願いです。

会社概要

| 社名 | 福浜大一建設株式会社 |

| 創立年 | 1961年 |

| 代表者名 | 代表取締役 佐藤 毅 |

| 資本金 | 8,000万円 |

| URL |

https://fd-const.com/

|

| 本社住所 |

〒971-8101 |

| 事業内容 | 総合建設業 |

| 事業エリア |

三春支社 〒963-7704 |

|

つくば支店 〒305-0025 |

|

|

ふたば支店 〒979-1308 |

|

|

富岡営業所 〒979-1111 |

|

| 関連会社 |

会社沿革

| 1961年 | 資本金150万円にて福浜工業(株)創業 |

| 1994年 | 資本金8,000万円に増資 |

| 1996年 | 建設業許可を県知事許可から大臣許可登録に変更 |

| 1998年 | 佐藤毅氏、代表取締役社長に就任 |

| 1999年 | ISO9002認証取得 |

| 2003年 | ISO9001認証取得 |

| 2005年 | 福浜工業株式会社と大ー建設株式会社が合併し、福浜大ー建設株式会社に社名変更 |

| 2007年 | 「仕事と生活の調和」推進企業認証 |

| 2008年 | ISO14001認証取得 |

| 2016年 | 「働く女性応援」中小企業認証 |

| 2017年 | 女性活躍推進企業認証 |

| 2018年 | イクボス宣言 双葉営業所開設 |

| 2023年 | 福浜ホールディングス株式会社設立 ふたば支店開設 くるみん認定 |

| 2025年 | SBT認定 |

福浜大一建設株式会社の経営資源引継ぎ募集情報

事業引継ぎ

北海道

東北

関東

社員と事業の成長のため本社2時間圏内の譲渡企業を募集

人的資本引継ぎ

福島県

地元福島のために技術を磨き続ける施工管理者を募集中

公開日:2025/09/10

※本記事の内容および所属名称は2025年9月現在のものです。現在の情報とは異なる場合があります。

この企業を見た方はこれらのツグナラ企業も見ています

ツグナラ企業へのお問い合わせ

本フォームからのお問い合わせ内容はツグナラ運営事務局でお預かりし、有意義と判断した問い合わせのみツグナラ企業にお渡ししています。営業目的の問い合わせ、同一送信者による大量送付はお控えください。